【C#/WPF実践入門編(9)】MVVMパターン/アーキテクチャの基礎①~Model・View・ViewModelの3層で役割分担~

WPF編です。WPFアプリ開発において重要なアーキテクチャパターンであるMVVM(Model-View-ViewModel)について学びます。

この記事では、MVVMパターンの基本的な概念とメリットを理解することに専念し、実際のクラス設計と実装を通じて役割分担(責務分離)の効果を体感していきます。

以下の方に役立つ内容となっています。

- WPFアプリの設計パターンを学びたい方

- MVVMパターンの各層の責務を理解したい方

- コードの保守性・再利用性・テスタビリティを向上させたい方

前回までのデータバインディングとコマンドが、MVVMパターンを支える2本柱でしたね。今回はそれらを活用した設計パターンを学びます!

MVVMパターンは、WPF以外にもMAUI、WinUI3、AvaloniaUIとかでも使われている大事な考え方だね!

これまでのWPF実践入門編シリーズの各記事、特にデータバインディング、コマンドの基礎についてあらかじめ学んでおくと、理解が深まります。

前回の記事(第8回)で「UI」と「ロジックとデータ」の役割を分離したクラス設計を行いました。今回これをベースに、更なる役割の分離を進めたものであるMVVMを学びます。

演習のコード一式はGitHubに置いてあります。

動画も作成しています。

講義:MVVMパターンとは?

これまでのアプローチの問題

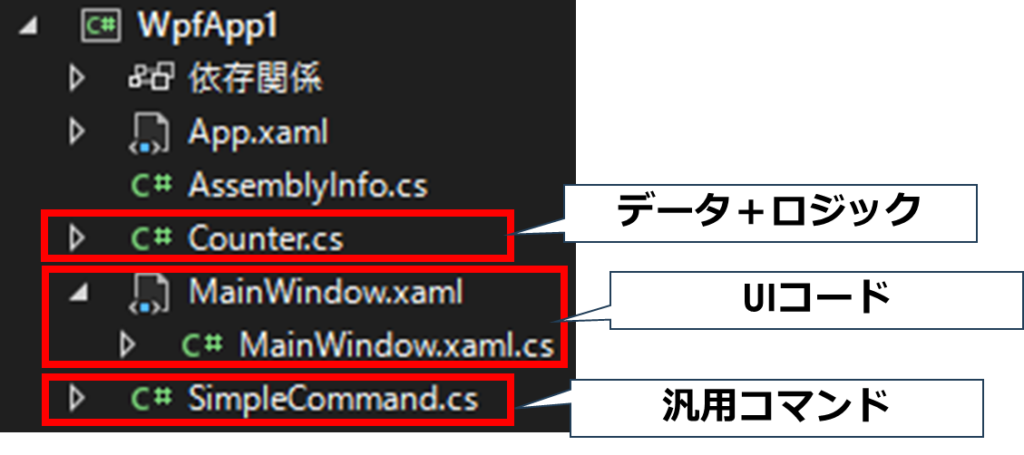

これまでの記事では、以下のような構成でカウンターアプリを作成してきました。

データバインディングとコマンドの仕組みによって、「UI」と「データとロジック」の分離は実現できました。

しかし、Counterクラスに「UI用の処理」が混在しているという問題がまだ残っているのです。

以下のように、CounterクラスにはWPFの実装に依存したコード(プロパティ通知やコマンド)が含まれていますね。

public class Counter : INotifyPropertyChanged

{

...

public ICommand IncrementCommand => _incrementCommand;

...

public event PropertyChangedEventHandler? PropertyChanged;

...

}これにより、具体的には次のような問題が生じます。

- 「データ+ロジック」を再利用しにくい

(例)別UIフレームワーク(Blazor、MAUIなど)で再利用しにくい - 純粋な「データ+ロジック」のみのテストを行いにくい

Counterクラスはもうちょっと役割で分割できる余地がある、ということなんですね。

MVVMパターンによる解決

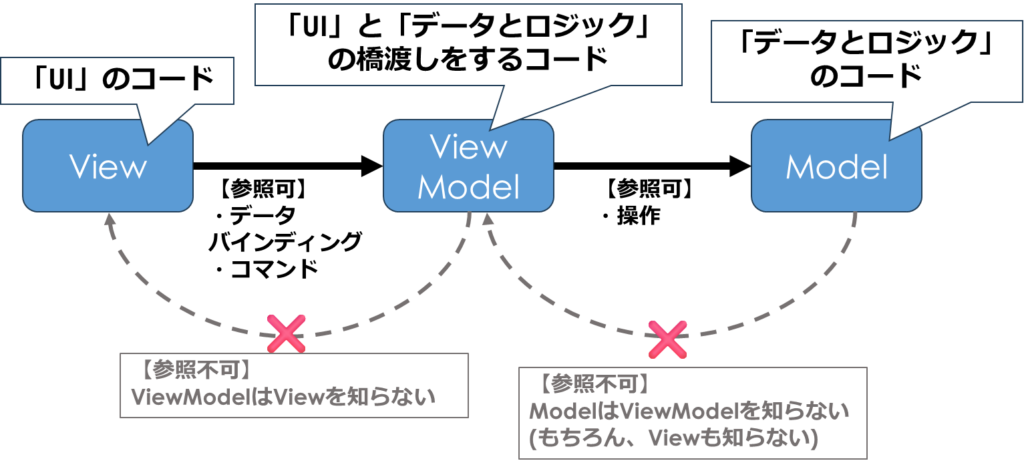

MVVM(Model-View-ViewModel)パターンは、アプリを以下の3つの層に分離する設計パターンです。

View→ViewModel→Modelという方向で依存しています。逆方向への依存はNGです。

この分離により、以下のように役割を明確化できます。

- View層 (CounterWindow.xaml/.xaml.cs)

- UI要素の定義(XAML)

- DataContextの設定のみ(コードビハインド)

- ViewModel層 (CounterViewModel.cs)

- プロパティ変更通知 (INotifyPropertyChanged)

- コマンドの公開 (ICommand)

- Modelを操作

- Model層 (CounterModel.cs) 【UIフレームワーク非依存】

- 純粋なビジネスロジック

- データの保持と操作

Model層のCounterModelクラスはUI実装に依存しないコードになっていて、例えばBlazorとか別フレームワークでも再利用できるんだね!

その通りです!あらためて、MVVMパターンのメリットを整理してみましょう。

MVVMパターンのメリット

MVVMパターンで View・ViewModel・Model を分けることで、次のようなメリットがあります。

「UI」と「データとロジック」が分離される

UIの見た目(XAML)とアプリの動作が分かれるため、デザイナーと開発者が同時に作業しやすくなります。(「View」 と 「View Model/Model」分離の利点)

「データとロジック」を再利用できる

ModelはUIフレームワークに依存しないため、他の環境(Blazor、MAUI、コンソールアプリなど)でも流用可能です。(「View/ViewModel」と「Model」分離の利点)

テストがしやすい

ModelやViewModelはUI依存がないため、単体テストを簡単に書けます。

特に ViewModelをテスト すると、「UIを起動せずに、UI操作に近い挙動」を確認できます。

UIを含めたEndToEndテストは実装/実行にコストがかかるため、これは嬉しい点ですね。

保守性・拡張性が高まる

役割が明確に分かれているため、修正や追加の影響範囲を限定できます。

例えば「UIを新しく作り直す」「ロジックを改良する」といった変更が、他の層に波及しにくくなります。

演習:カウンターアプリをMVVMで再構築

作成するアプリの概要

前回作成したカウンターアプリを、MVVMパターンに従って新規プロジェクトとして再構築します。

主要なクラスは以下のような構成になります。(アプリの動作は前回と全く同じです)

WpfCounterApp/

├── CounterWindow.xaml (View)

├── CounterWindow.xaml.cs (View - コードビハインド)

├── CounterViewModel.cs (ViewModel)

├── CounterModel.cs (Model)

└── SimpleCommand.cs (汎用コマンドクラス)

…今回、MVVMの基本的な概念理解に専念するため、プロジェクトフォルダ直下へ全てのコードを配置します。

MVVMにおけるより実践的なフォルダ配置については次回説明をします。

以下の手順で作成します。

- 手順1:SimpleCommand.csを作成(汎用コマンド)

- 手順2:CounterModel.csを作成(Model)

- 手順3: CounterViewModel.cs (ViewModel)

- 手順4:CounterWindow.xaml(View)

手順1:SimpleCommand.csを作成(汎用コマンド)

WpfCounterAppという名前のWPF新規プロジェクトを作成し、前回と同じ汎用コマンドクラスとして「SimpleCommand.cs」を作成します。

using System.Windows.Input;

namespace WpfCounterApp

{

public class SimpleCommand : ICommand

{

private readonly Action<object?> _execute;

private readonly Predicate<object?>? _canExecute;

public SimpleCommand(Action<object?> execute, Predicate<object?>? canExecute = null)

{

_execute = execute ?? throw new ArgumentNullException(nameof(execute));

_canExecute = canExecute;

}

public bool CanExecute(object? parameter) => _canExecute?.Invoke(parameter) ?? true;

public void Execute(object? parameter) => _execute(parameter);

public event EventHandler? CanExecuteChanged;

public void RaiseCanExecuteChanged() => CanExecuteChanged?.Invoke(this, EventArgs.Empty);

}

}SimpleCommandは、CommunityToolkit.MvvmにおけるRelayCommand相当のものです。

手順2: CounterModel.cs(Model)

UIフレームワークに一切依存しない、純粋な「データとロジック」です。

namespace WpfCounterApp

{

public class CounterModel

{

public int Value { get; private set; }

public void Increment()

{

Value++;

}

public bool CanDecrement()

{

return Value > 0;

}

public void Decrement()

{

if (CanDecrement())

{

Value--;

}

}

}

}手順3: CounterViewModel.cs (ViewModel)

ViewとModelの橋渡しを行うクラスです。

using System.ComponentModel;

using System.Runtime.CompilerServices;

using System.Windows.Input;

namespace WpfCounterApp

{

public class CounterViewModel : INotifyPropertyChanged

{

private readonly CounterModel _model;

private readonly SimpleCommand _incrementCommand;

private readonly SimpleCommand _decrementCommand;

public CounterViewModel()

{

_model = new CounterModel();

_incrementCommand = new SimpleCommand(_ => ExecuteIncrement());

_decrementCommand = new SimpleCommand(_ => ExecuteDecrement(), _ => _model.CanDecrement());

}

public int Count => _model.Value;

public ICommand IncrementCommand => _incrementCommand;

public ICommand DecrementCommand => _decrementCommand;

private void ExecuteIncrement()

{

_model.Increment();

OnPropertyChanged(nameof(Count));

}

private void ExecuteDecrement()

{

_model.Decrement();

OnPropertyChanged(nameof(Count));

}

public event PropertyChangedEventHandler? PropertyChanged;

protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string? propertyName = null)

{

PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));

if (propertyName == nameof(Count))

{

_decrementCommand.RaiseCanExecuteChanged();

}

}

}

}純粋な「データとロジック」に関する役割は、CounterModelクラスへ任せています。

手順4: CounterWindow.xaml(View)

以下のステップでMainWindow(WPF新規プロジェクトひな型に含まれる)をCounterWindowで置き換えましょう。

- MainWindow.xamlを削除

- CounterWindow.xamlを追加

- App.xamlで、初期起動画面をCounterWindow.xamlへ修正

①MainWindow.xamlを削除

ソリューションエクスプローラ上でMainWindow.xamlを削除します。●●.xamlを削除すると対応するコードビハインド(●●.xaml.cs)も自動削除されます。

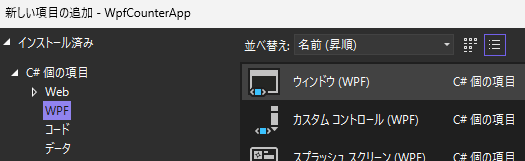

②CounterWindow.xamlを追加

新しい項目で「ウィンドウ(WPF)」を選択して「CounterWindow」という名前で追加しましょう。

CounterWindow.xamlは前回と同様、以下のようにします。

<Window x:Class="WpfCounterApp.CounterWindow"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"

xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

xmlns:local="clr-namespace:WpfCounterApp"

mc:Ignorable="d"

Title="CounterWindow" Height="450" Width="800">

<StackPanel Margin="20" VerticalAlignment="Center">

<!-- カウンター表示 -->

<TextBlock Text="{Binding Count, StringFormat='Count: {0}'}"

FontSize="24"

HorizontalAlignment="Center"

Margin="0,0,0,20"/>

<!-- ボタン群 -->

<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center">

<Button Content="-"

Command="{Binding DecrementCommand}"

Width="40" Height="30"/>

<Button Content="+"

Command="{Binding IncrementCommand}"

Width="40" Height="30"/>

</StackPanel>

<!-- 説明テキスト -->

<TextBlock Text="「-」ボタンは0以下で自動無効化されます"

HorizontalAlignment="Center"

Margin="0,15,0,0" />

</StackPanel>

</Window>

そして、コードビハインド(CounterWindow.xaml.cs)で、DataContextとしてViewModelであるCounterViewModelのインスタンスを設定します。

using System.Windows;

namespace WpfCounterApp

{

/// <summary>

/// CounterWindow.xaml の相互作用ロジック

/// </summary>

public partial class CounterWindow : Window

{

public CounterWindow()

{

InitializeComponent();

DataContext = new CounterViewModel();

}

}

}③App.xamlで、初期起動画面をCounterWindow.xamlへ修正

最後にApp.xamlで「StartupUri=”CounterWindow.xaml”」と修正しましょう。これで、アプリ起動時にCounterWindowが表示されます。

<Application x:Class="WpfCounterApp.App"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

xmlns:local="clr-namespace:WpfCounterApp"

StartupUri="CounterWindow.xaml">

<Application.Resources>

</Application.Resources>

</Application>これで、MVVM版のカウンターアプリが完成です!

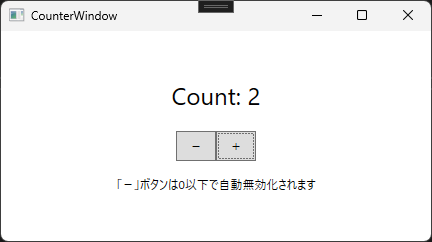

アプリを実行

アプリを実行すると、前回と同じ機能を持つカウンターアプリが動作します。

しかし、内部的には以下のような役割分離が実現されています。

- CounterModel: カウンターの値と操作ロジック(WPFに依存しない)

- CounterViewModel: WPFとの橋渡し(データバインディング・コマンド)

- CounterWindow: UI表示(XAML + 最小限のコードビハインド)

前回と見た目は同じだけど、内部では明確に役割分担しているんだね!

その通りです!

今回は非常にシンプルな例で、「MVVMパターンのHello World」的なものですね。これからさらに理解を深めていきましょう。

まとめ

本記事では、WPFアプリ開発における重要な設計パターンであるMVVM(Model-View-ViewModel)について学びました。

MVVMパターンによる役割分離には以下の特徴と利点があります。

- 明確な責務の分離:View(UI)、ViewModel(UIとの橋渡し)、Model(純粋なデータとロジック)の3層に分けることで、それぞれの役割が明確になる

- 再利用性の向上:ModelはUIフレームワークに依存しないため、Blazor、MAUI、コンソールアプリなど他の環境でも流用できる

- テスタビリティの改善:UIを起動せずにViewModelやModelの単体テストが可能で、開発効率が大幅に向上する

- 保守性・拡張性の向上:役割が分離されているため、UIの変更やロジックの修正が他の層に波及しにくい

カウンターアプリの演習を通じて、これまでの「UI」と「データとロジック」の2層構造から、より洗練された3層構造への発展を実践しました。

次回は、MVVMパターンにおけるフォルダ構成の基本について解説予定です。

引き続き、一緒にWPFアプリ開発における実践的な設計パターンを学んでいきましょう!