Visual StudioでGitHub Copilot入門!~チャット機能「質問(Ask)」モードを使いこなす!~ 【VS2022、VS2026】

AI活用編です。プログラミングにおいて、GitHub Copilotは非常に強力な味方となります。

今回、GitHub Copilotの主機能の1つであるチャット機能(質問モード/Askモード)を実践的に使いこなす方法について詳しく解説していきます。

以下のような方に役立つ内容となっています。

- Visual StudioでGitHub Copilotを使っている/これから使いたい方

- チャット機能で効率よく質問・回答を得たい方

- モデル選択や消費量の違いを理解し、最適に使い分けたい方

- 参照指定(# / @ / /)を使って、より正確な回答を引き出したい方

- 複数ファイルへの修正提案を安全に適用する方法を知りたい方

Visual StudioでのGitHub Copilotの導入方法と基本的な機能(コード補完、コメントからのコード生成、チャット機能、エラー修正)の解説については以下をご覧ください。

VS2022をベースとして紹介しますが、VS2026(Insiders)との機能差異はほぼないため、どちらでも活用できます。

(VS2026で差異がある部分があれば、適宜解説します。)

一緒にVisual Studio+GitHub Copilotの強力なチャット機能を学びましょう!無償版もあるので、気軽に試せます!

動画も作成しています。

GitHub Copilotにおける「チャット(質問モード)」の位置づけ

まず、GitHub Copilotの主要機能と、今回解説するチャット機能(質問モード)の位置づけを整理しておきましょう。

GitHub Copilotの主要な機能としてはざっくり以下があります。

- コード補完【コーディング時】

- チャット(質問モード)【コーディング/デバッグ時】←今回紹介

- チャット(エージェントモード)【コーディング/デバッグ時】←別途紹介予定

GitHub Copilotは日々進化していて、上述した以外にも多く機能があります。詳細を知りたい場合は公式サイトを確認してください。

VSCodeではEditsモードもありますが、Visual StudioではEditsモードは存在しません。(Agentモードへ統合されています)

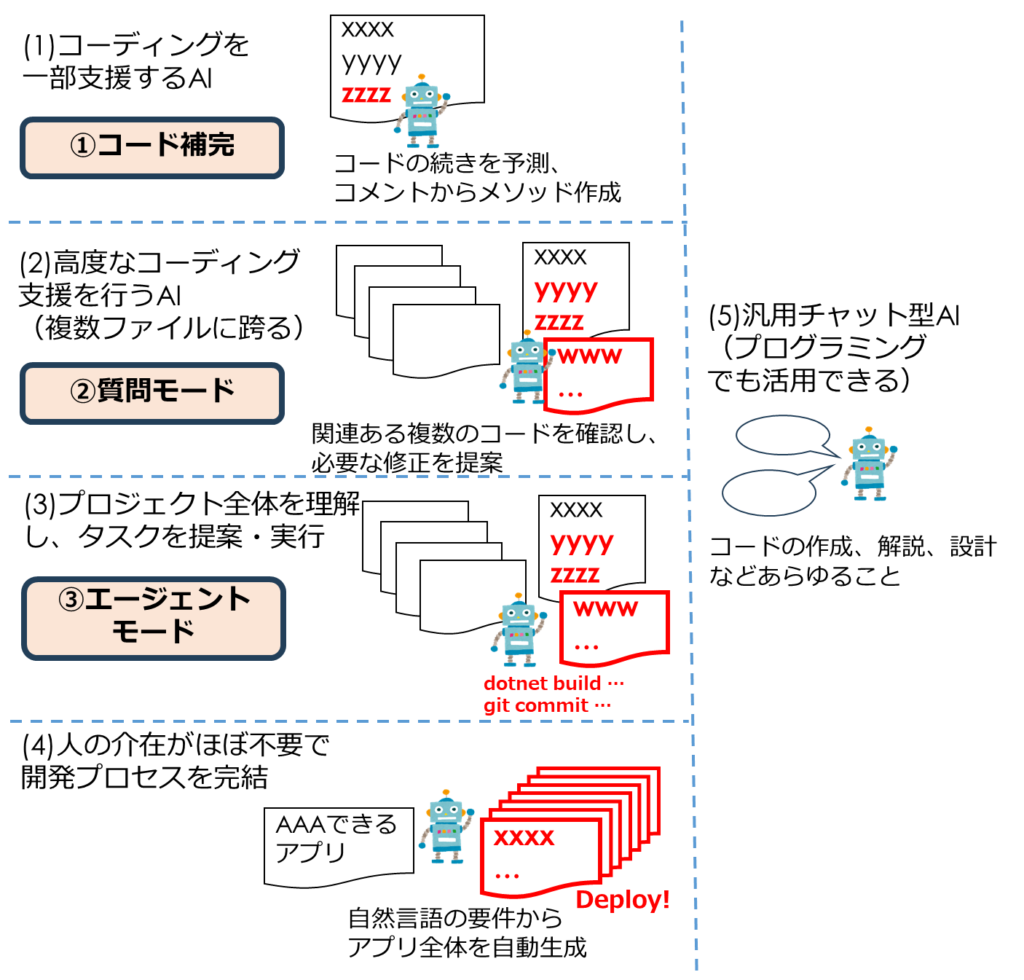

AIツール全般として、以下の(1)~(5)のような支援レベルがあります。GitHub Copilotの上述した①~③の機能はそれぞれ以下の(1)~(3)に対応します。

AIツール全体の整理について以下の記事も参考にしてください。

今回のチャット(質問モード)は、「コード補完」よりも一段高度な機能なんだ!複数コードファイルの修正を提案してくれるんだね。

そのとおりです。それでは、チャット(質問モード)について実践的な使い方をみていきましょう!

チャット(質問モード)の基本

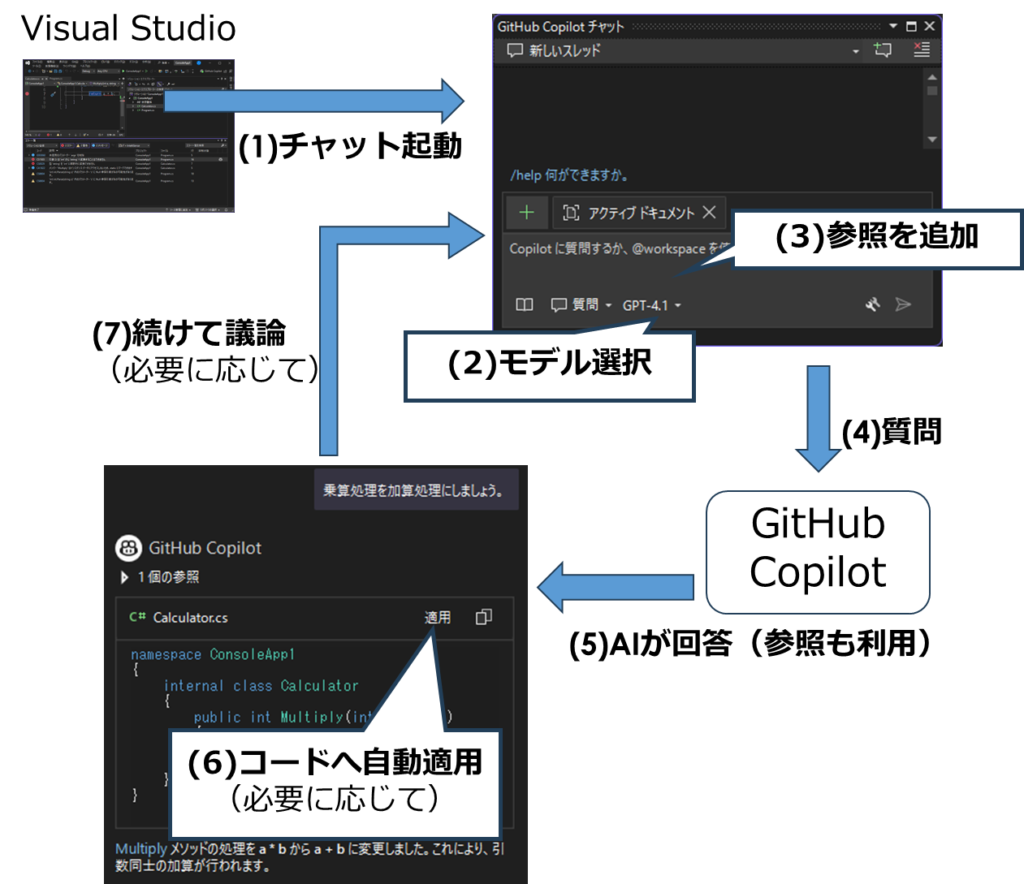

GitHub Copilotのチャット(質問モード)の基本的な使い方は、以下の(1)~(7)のような流れとなります。

- (1)チャットを起動

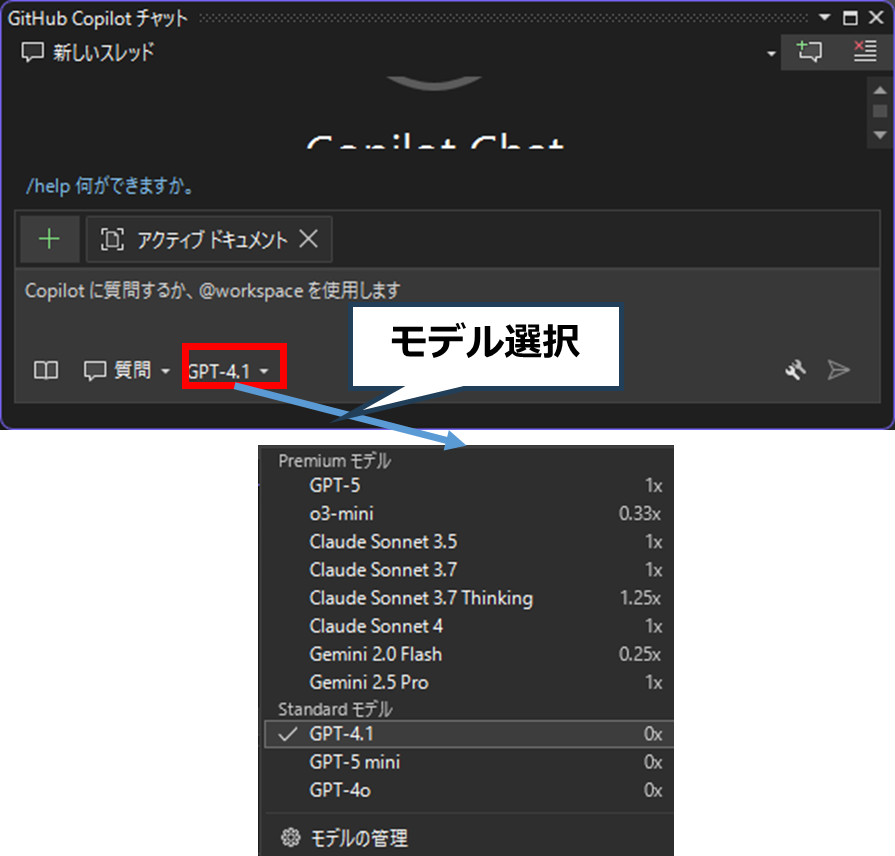

Copilotに質問を投げられる画面を開きます。 - (2)モデル選択

利用するAIモデル(例: GPT-4.1など)を指定します。 - (3)参照を追加

必要に応じて、質問に関連するファイルやドキュメントを参照として指定します。 - (4)質問

自然言語で質問を入力し、コード改善や解説を依頼します。 - (5)AIが回答

Copilotがユーザが追加した参照や関連ありそうなコードを自動で参照し、それに基づき回答を行います。 - (6)コードへ自動適用(必要に応じて)

提案が妥当であれば、そのままワンクリックでコードに反映できます。 - (7)続けて議論(必要に応じて)

必要に応じて続けて質問を行い、AIとの議論を継続します。

それぞれの手順でポイントをみていきましょう!

(1)チャットを起動

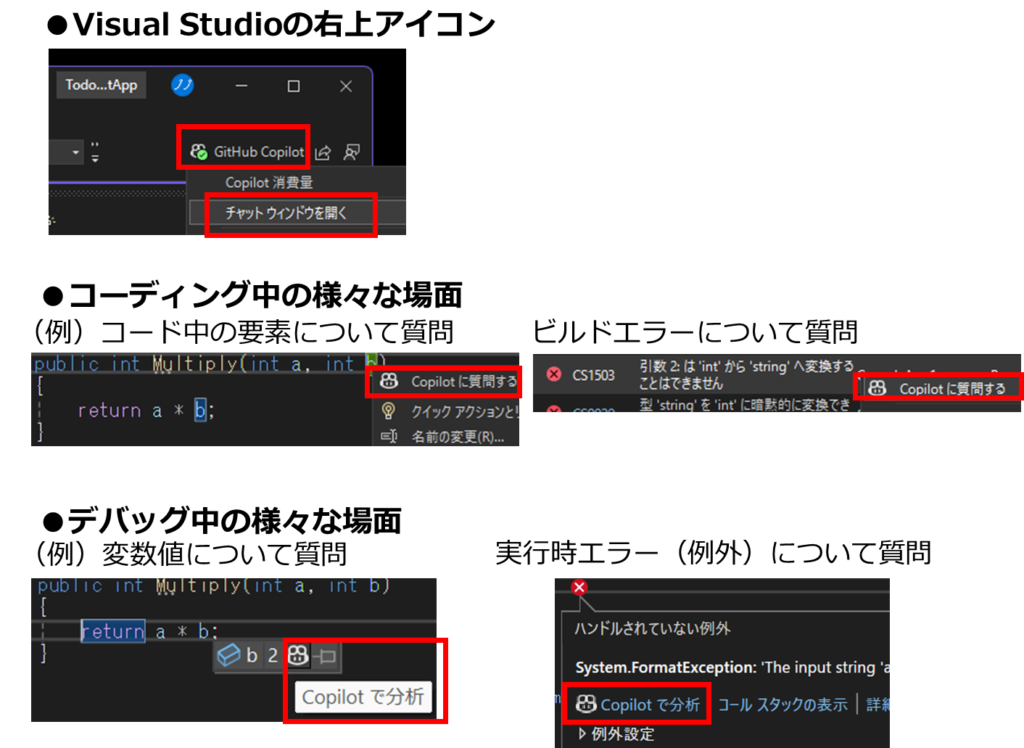

以下に示すようにVisual Studioにおいて様々な場面でチャットを起動して、Copilotとの会話を開始することが可能です。

Visual Studioの右上のアイコンからチャットを起動するのが基本的な使い方となります。他にも、コーディング/デバッグ中の様々な場面で、チャットを起動可能です。

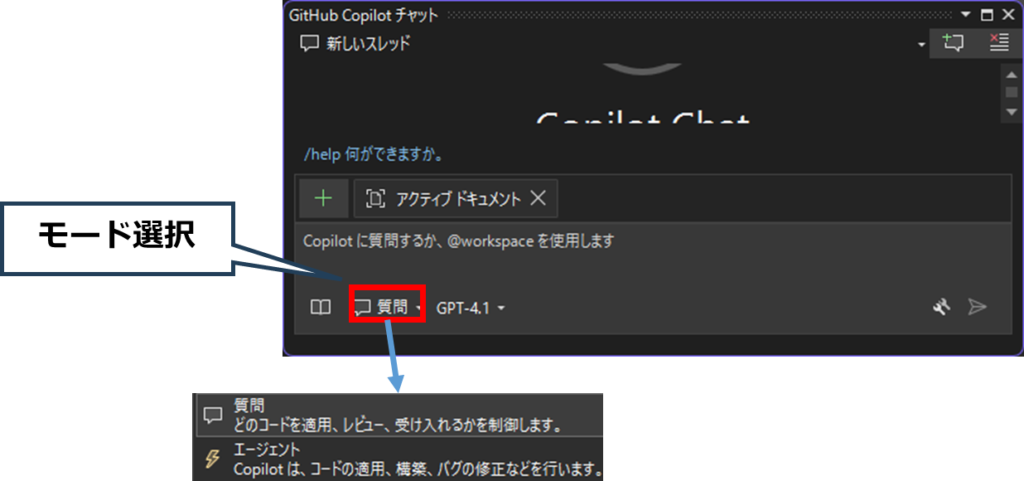

チャットを起動したら、モードを「質問」にしましょう。

VS2026では、よく使う質問(説明・テスト作成など)のショートカットが用意されている点など少し差異があるようです。

(2)モデル選択

質問を行う前にモデルを選択します。あらかじめ用意しているモデルや、自分で用意したモデルを使えます。

GPT-4.1などStandardモデルはPro版以上であれば「0x」となっており何度でも使うことができます。(無償版だと、回数制限があります。)

PremiumモデルはGPT-5の「1x」のように一定単位で利用枠を消費します。

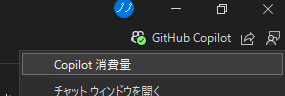

現在の消費量は、Visual Studioの右上のGitHub Copilotアイコンから確認できます。

モデルって何を選べばいいのかな?

簡単な質問は軽量モデル(例:GPT-4.1)、複数ファイルに跨った設計変更など高度なことは高性能モデル(例:GPT-5)と使い分けるとよいですね。

まず軽量モデルに聞いてみて、解決しない場合は高性能モデルに切り替えて再度質問するというのもよいでしょう。

(3)参照を追加

GitHub Copilotのチャット機能では、より正確で文脈に沿った回答を得るために、特定のファイルやドキュメントを参照として指定することができます。

参照(及びコマンド呼び出し)の指定方法は以下の3つの記号を使用します。

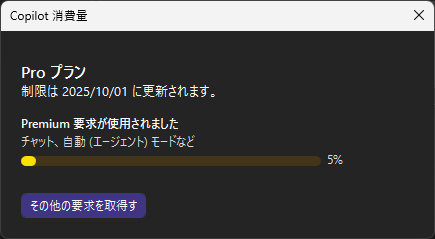

- #(ハッシュ)

ソリューション内の特定のファイルやシンボル(クラス・メソッドなど)を参照できます。例:#Program.cs、#TodoService.cs - @(アットマーク)

チャットの相手(参加者)を指定できます。例えば@workspaceを付けると「このソリューション全体を見て答えてね」と伝えられます。 - /(スラッシュ)

Copilot のスラッシュコマンドを呼び出すときに使います。例:/explain(コードの説明)、/fix(バグ修正提案)、/tests(テスト生成)など。

以下は複数のファイルを#で参照している例です。#を入力すると自動補完で候補がでてきます。

また、現在編集中のアクティブなページは、明示的に指定しなくても自動的に参照情報として考慮されます。

最初は、「#を使い参照してほしいファイルを追加する」ぐらいの使い方で十分かと思います。

これらのユーザが指定した参照指定はあくまで補助的な情報として機能します。

必ずしも指定したすべての情報を参照してAIが回答するわけではなく、質問内容との関連性を判断して適切な情報を選択します。

(4)質問

参照を設定したら、自然言語で質問を入力します。コードの改善案、バグの修正方法、実装のアドバイスなど、プログラミングに関する様々な内容について質問することができます。

具体的で明確な質問をすることで、より有用な回答を得られます。AIから良い回答を引き出すための上手な質問方法については以下の記事も参考にしてください。

(5)AIが回答

GitHub Copilotは質問に対して、以下のような様々な情報を参照して回答を生成します。

- ユーザが明示的に指定した参照ファイル

- 現在のプロジェクト内の関連コードファイル

- チャットを起動した文脈(エラー画面、特定のコード行など)

この仕組みは、いわゆるRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)と呼ばれる技術を活用しています。

コーディングやデバッグのどの場面からチャットを呼び出したかによって、参照される情報も動的に変わります。

ユーザが指定した参照は優先度としては高くなるかもしれませんが、必ず全て参照されるわけではありません。

あくまで補助情報として使われ、最終的にはGitHub Copilotが関連性を判断して参照する…という感じですね。

VS2026では、質問に関連するコードを探すとき、キーワード検索のような挙動をする(VS2022ではしない)ので、RAG方式が改善されているのかもしれません。

GitHub CopilotのRAGの精度については、継続的に改良されているようです。

AIの回答は正確とは限らないため、その点には注意しましょう。

さきほどの「プログラミング初心者のためのチャット型AI活用ガイド」では、AIの回答を確認するときのコツについても説明しているので、それも参考にしてください。

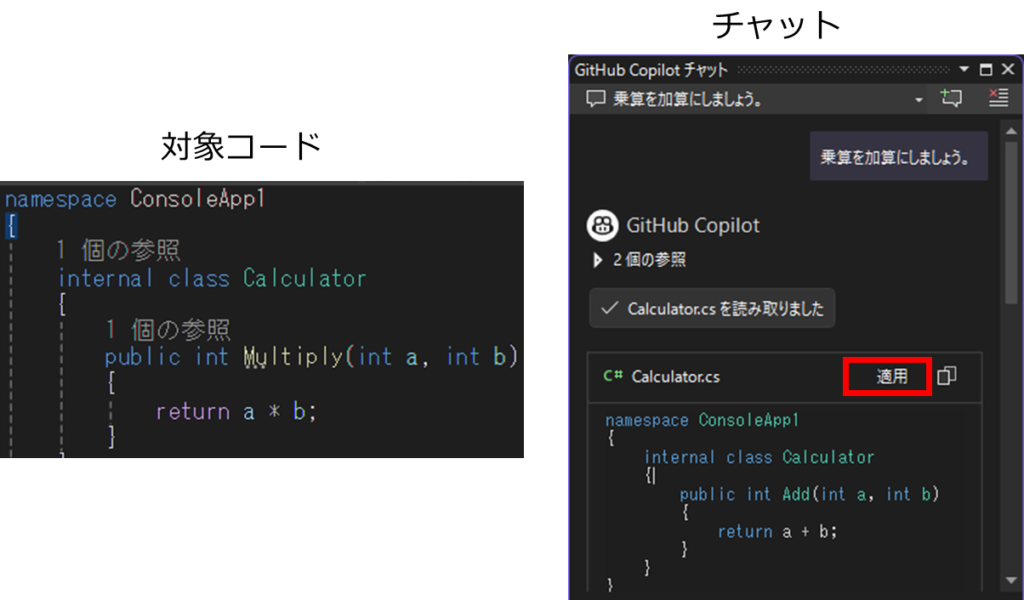

(6)コードへ自動適用

チャット(質問モード)では、AIが勝手にコードを修正することはありません。あくまで提案として回答が表示されます。

提案内容を確認し、問題がないと判断した場合は「適用」ボタンをクリックすることで、提案されたコードを実際のファイルに自動反映することができます。

適用前には差分をレビューし、問題なければ「受け入れる」を押すとファイルへ修正が反映されます。

Copilot側で複数の関連コードについて認識してくれていれば、複数ファイルに跨った修正案を提示してくれるので、それぞれ「適用」していくことができます。

より安全に作業を進めるためには、Gitなどのバージョン管理システムを併用して、変更前の状態をコミットしておくことをおすすめします。

これにより、万が一問題が発生した場合でも、簡単に元の状態に戻すことができます。

(7)続けて議論

必要に応じて、同じトピックについて続けて質問することで、AIとの議論を継続できます。

ただし、全く別のトピックについて質問する場合は、新しいチャットスレッドを開始することをおすすめします。

会話が長くなりすぎると、文脈が複雑になり回答の精度が下がる可能性があります。

GitHub Copilotのチャット機能は、単なる質問応答ツールではなく、プログラミングにおける強力なパートナーとして機能します。

適切な参照指定と明確な質問をすることで、コンテキストを考慮した的確な回答をAIから引き出せるでしょう。

プログラミング初心者にもGitHub Copilotはおすすめか?

Visual Studioで開発をしているならば、GitHub Copilotは初心者にもおすすめできるかと思います。

様々なAI支援ツールがありますが、初心者にはまずはチャット型AIをおすすめしています。(参考:プログラミング初心者のためのチャット型AI活用ガイド【ChatGPT入門】)

ただ、GitHub Copilotは日々改良が重ねられ使いやすくなっていますし、無料枠もあるので、まずは試しに使ってみましょう。(チャット型AIと併用してもよいでしょう。)

様々な場面で即座に、コンテキスト情報を考慮してAIへ質問できるというメリットは大きいですね。

まずは以下のような簡単なところからチャット機能を使ってみるのがおすすめです。

- コードレビュー

書いたコードに改善点を指摘してもらう。初学者でも「変数名は適切か」「冗長な処理はないか」などすぐに使える。 - コメント生成

自分のコードに自然言語で説明コメントをつけてもらう。読みやすさ・保守性向上に役立つ。 - 例外処理のヒント

例外が発生したときに、エラーメッセージやスタックトレースをチャットに渡して原因や修正方法を相談してみる。 - リファクタ提案

複数メソッドやクラスをまとめる改善案をもらう。小規模から始めれば安心。 - 言語仕様やライブラリの疑問解消

使い方をその場で確認できる。

また、「特定のソースコードの情報全てを確実にAIへ渡して質問をしたい」という方は以下の記事も参考にしてください。

記事中でCodePromptusという「①コードベースの全体構造、②複数ファイルの情報」からプロンプトを生成するツールも紹介しているので、よかったら使ってみてください。

まとめ

GitHub Copilotのチャット機能(質問モード)は、単なる質問応答ではなく、実際のコーディングやデバッグを強力に支援するツールです。

- モデル選択で処理コストと性能を使い分けられる

- 参照指定(#, @, /)により、文脈に沿ったより正確な回答を得られる

- 複数ファイルの修正提案と適用により、大規模な変更も安全に進められる

これらのポイントを押さえることで、Visual Studioでの開発効率を大きく高めることができます。

また、GitHub Copilotは日々進化し、機能追加・改善が行われています。Visual Studioアップデート適用時には、リリースノートで新機能を確認してみるとよいでしょう。

最新機能を試したい人は、VS2026 Insidersを使ってみるのもよいね!

次回は、チャットのエージェントモードについても紹介予定です。エージェントモードを使うと、AIがより高度なタスクを行ってくれるようになります。

引き続き一緒にGitHub Copilotを学び、AI活用を進めていきましょう!